天文學是最古老的科學。這種表述容易引發聯想,需要商榷。「古」未必好,「老」易我執。伽利略同時開創了現代物理學和現代天文學。開創必須反動,反古老天文的認識、手段和審美。1633年,伽利略因支持日心說而被軟禁。教廷對伽利略進行了逐級遞進的宗教審判,督促其悔過。這種頗有儀式感的審判方式,據說一共是13層。世人尚不知道伽利略堅持到了第幾層,公開的結果是其宣布認錯,并留下了那句(地球)「就在動啊(Eppur Si Muove)」。

1992年10月,梵蒂岡教皇保羅二世正式宣布359年前的宗教審判初心是好的,但是結論是錯誤的。這種歉意總是為了成全做錯事的那一方吧。伽利略、天文學、當然還有我們生活的星球只是Eppur Si Mouve。

1609年伽利略首次使用光學望遠鏡,開啟了現代天文學。而光學觀測直到現在依然是天文學的絕對主流。射電天文學是二戰以后現代天文學重大發現最為豐碩(沒有之一)的前沿領域,其相對規模一直是天文的非主流。

第一個建造拋物面天線的工程師雷柏,在二十世紀三四十年代尋求職業天文學者和機構合作推進射電天文研究的時候,響應全無。

實際上,20世紀30年代的通訊工程師、第一位射電天文學者揚斯基已經發現了來自銀河系的無線電輻射,20世紀40年代雷柏發現了空間同步輻射。回望歷史,很難想象這樣革命性的宇宙發現會被同時期的天文學界整體忽略,這表現出經典天文學對于無線電技術的無知和對于傳統宇宙觀的極度依賴。

直到1951年,哈佛大學物理學家歐文和珀塞爾利用無線電技術首次探測到星際物質的主要成分——中性氫,促成了哈佛大學設立專門的射電天文學位,并得到了其他天文單位的跟進,才真正開啟了射電天文領域。20世紀50年代雷柏獲得民間基金會的支持,搬去澳大利亞南部島嶼塔斯馬尼亞繼續他的研究。20世紀60年代射電天文觀測促成了20世紀4大天文發現:類星體、脈沖星、宇宙微波背景輻射和星際分子。

非主流的巨型望遠鏡

在從來都是非主流的射電天文學領域,

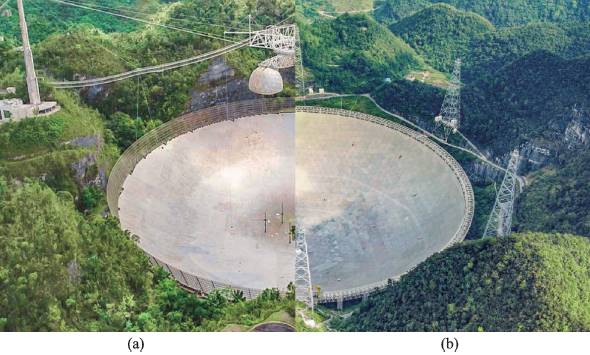

出現了雄踞觀測深度巔峰超過半世紀的完全非主流概念的阿雷西博望遠鏡。揚斯基的探測器是偶極天線,雷柏的探測器是拋物面天線,歐文的探測器是喇叭天線,雖然多樣但都常見。阿雷西博望遠鏡是球面天線加線狀饋源的非主流設計。非主流的設計來自其非天文的出身。阿雷西博望遠鏡是美蘇冷戰的直接產物,其設計目標是大氣雷達,卻彪炳天文史冊。

20世紀60年代以來,成功的開放射電天文台很多。在常規的科學產出統計量綱里面,例如文章數量、引用、博士生培養等,阿雷西博遠遜于美國甚大天文陣列(JVLA)、澳大利亞帕克斯望遠鏡這類同樣知名的射電天文台。部分原因在于其技術概念的非主流,使得操作和精通阿雷西博所需投入的增加。哪個博士生不急著畢業呢?更為本質的是,阿雷西博不是源自天文的設計,其觀測模式和數據處理帶有更為徹底的探索和原創屬性。這也說明基于行業共識、同行評議的學術評價體系和科學工程,善于遴選優秀的成果而難以激勵前瞻性的突破。類似于好學生和創業家的區別。

阿雷西博望遠鏡自1963年底獲得「初光」起,就不停取得前瞻性的突破,書寫射電天文的歷史。1965年阿雷西博望遠鏡測量水星自轉,推翻了此前100多年間的錯誤認知。1973年發現雙中子星,20年后獲得諾貝爾物理學獎。1982年發現毫秒脈沖星,揭示了中子星演化的新路徑,并為銀河系尺度的物理測量提供了精確時鐘。做出這一發現的卡爾卡尼多次跟筆者聊起過發現毫秒脈沖星的經歷。熟悉卡爾卡尼跳脫直率話風的朋友可以自行腦補,他為了適應特定談話場景而針對故事某個側面的強調或者略帶藝術效果的夸張。

無論如何變化,核心要義前后統一,有史書為證:

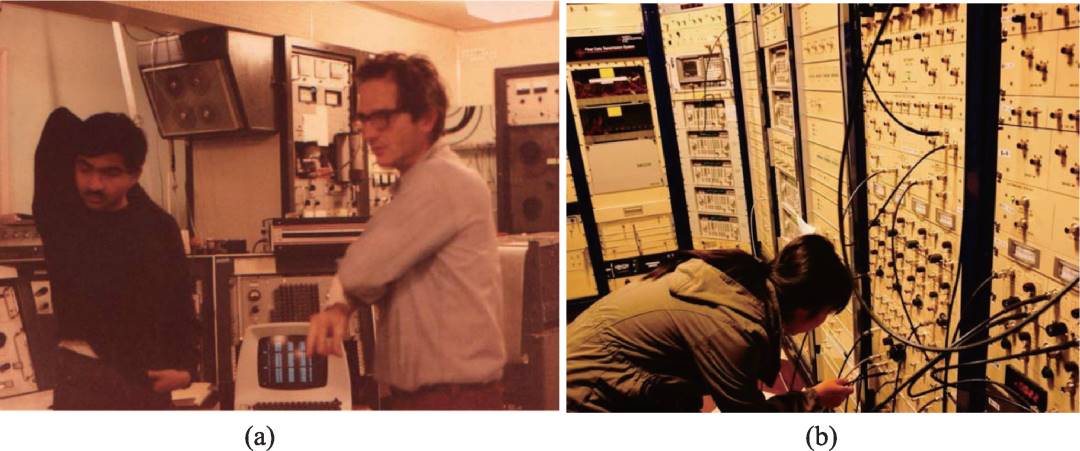

1) 伯克利的博士導師海勒斯教授沒錢了,發配他去阿雷西博望遠鏡做觀測助手勤工儉學。

2) 天文學家普遍對無線電系統缺乏了解。他負責了幫助外來天文學者插拔纜線,進行接收機系統切換。

通過這項「挖掘」技術熟能生巧,產生了用雷達終端跨界天文觀測的靈感,從而實現了當時世界上最快的天文信號采樣。

這樣的非主流突破是不能由戰略委員會規劃,也不會提前得到基金評審委員會的資助。

圖1 (a)1982年的阿雷西博望遠鏡控制室中卡爾可尼(左)與海勒斯(右)分析第一顆毫秒脈沖星的探測結果;(b)2013年阿雷西博終端控制室中國家天文台博士生岳楠楠更換信號電纜

叔本華說過對待真理的人類三部曲:嘲諷、網暴和想當然。類似地,對于革命性的想法,阿瑟-克拉克總結了人類三聯:1)不可能;2)不值得;3)我早就說過這是個好主意。

初光

2016年時阿雷西博53歲了,年過半百卻依然倔強。在發現快速射電暴這一自身并不占優的全新領域攫取了第一例重復快速射電暴:FRB121102。快速射電暴是2007年才在無線電波段發現的神秘暴發現象,在千分之一秒釋放太陽一整年的輻射能量,超過了全世界1萬億年用電量。

人類對于快速射電暴知之甚少。「神秘」一詞常常出現在重要學術文章的首句。阿雷西博的發現直接促成了這一領域的重要里程碑:2017年定位FRB121102來自于遙遠的矮星系,確定了其宇宙學起源,被美國天文學會稱作「自LIGO引力波之后天文學最重大的發現」。

射電天文領域的日新月異給FAST團隊帶來了全新的挑戰和巨大的壓力。快速射電暴這樣的新前沿不可能出現在FAST的立項建議書中。對于科學工程師或工程科學家來講這都不是事。真正的挑戰是錢。

FAST的建設經費中沒有一分錢是支持天文科學研究的,翻譯一下就是沒有一分錢可拿來買電腦和硬盤,更遑論跟進新前沿。科學工程沒有錢做科學,這在工程管理體系內邏輯自洽:修港珠澳大橋還要研制特斯拉嗎?

這種主流邏輯與科學創新的歷史規律背道而馳:大科學工程的最終評判是科學的質量,原創的突破不是達成既定指標可以體現的。雷柏尋求資助的時候,天文界對銀河系是否存在非熱輻射毫無所知,甚至都沒有表現出合格的好奇心。

卡爾卡尼發現毫秒脈沖星的時候,天文界對于這種極端相對論天體的存在一無所知,連做出這個發現利用的關鍵設備都不是天文終端。革命性的突破是難以規劃、更難以由委員會打分產生的。

幸運的是,FAST早期科學準備得到了著眼未來的合作單位的大力支持。2014年,貴州師范大學跟國家天文台簽訂了建設FAST早期科學數據中心的合作協議。2015年我們與加州大學伯克利分校射電天文實驗室開始討論針對快速射電暴的FAST觀測模式和計劃。2016年曙光集團生產的兩個貨櫃計算中心在現場啟用,及時支撐了系統調試所需的數據處理。2016年初用于測試的臨時魚骨天線饋源開始接收信號。

2016年9月19日,裝備了正式饋源倉平台和創新的超寬帶接收機的FAST整體系統,成功探測到在1967年由貝爾先生發現的第一顆脈沖星,信噪比高達5000,實現了天眼的「初光」。

早期科學

要搞清楚卡爾卡尼寫過多少篇《自然》《科學》論文也是個小課題。維基百科上是70篇,顯然過時了。

在美國公眾廣播網2015年的采訪文章中提到了79 篇,其中還提到卡爾卡尼的名言「Given a sufficiently large telescope, a sufficiently idiotic astronomer can always make a discovery.」(大意為:只要望遠鏡足夠大,傻子天文家也能做出發現)。

2011年,FAST工程建設剛剛開始。對于如何做到這兩個「sufficient」我是沒有「sufficient」的信心的。2012年,在得到科技部973專項支持后,我們提出了在FAST工程任務書之外增加一套基于新技術的超寬帶接收機(UWB)。這是一個典型的所謂「快而臟」的小項目,設計采用加州理工大學魏因雷布教授發展的四脊波導,利用連續變化的波導尺寸覆蓋較寬的頻率范圍。魏因雷布是射電探測技術的行家,發展了早期的數字相關機,直接幫助他發現了第一個射電波段的星際分子

。

2017年的調試艱難且驚心動魄。FAST望遠鏡還不能跟蹤目標,只能漂移掃描:依靠地球自轉掃過天空不同坐標。唯一配備的接收機是不制冷UWB,其在FAST科學最主要頻段的噪聲本底是未來正式接收機的3倍,也就是要達到類似的信噪比,觀測時間需要10倍,而依賴地球自轉漂過特定目標的時間固定在了12秒。即使如此,UWB產生的數據通過光纖傳輸到了位于貴州師范大學的FAST早期科學數據中心進行系統處理。

從2017年8月開始,批量的新脈沖星的候選體被發現。但是當我們再次設置FAST指向同一個赤緯,等待其漂過候選體位置以重復驗證新發現的時候,卻總是不能重復探測到同樣的信號。到9月初,我才醒悟到自己忽略了一個很初級的天文規律。由于地球自轉的進動,地球北極在星空中的位置每73年移動一度。目前天文界相互溝通的天空投影坐標基準時間是J2000。我們處理漂移掃描的數據估算出脈沖星候選體的位置,自然地使用了J2000坐標系。

而地球的自轉過程中保持恒定的赤緯線不是J2000,而是當前時間。兩者的差別在0~14角分之間變化。矯正這個影響之后,才能得到正確的坐標。

作為一個新興設備,很可能還存在其他潛在的問題。新設備的新發現總是需要獨立證據才踏實。2017年9月15日,在南非和澳大利亞合作者的配合之下,我們獲得了曾經電視直播阿波羅登月的帕克斯望遠鏡一小時的機動時間來證實FAST的發現。當時環境電磁干擾非常嚴重,經過反復嘗試,在9月17日成功確認了FAST首顆脈沖星新發現FAST-pulsarC1。當天,我給南仁東老師及調試組主要同事姜鵬研究員、錢磊副研究員等匯報了這一結果。2017年10月10日國家天文台正式對外公布FAST首批科學發現,屆時得到驗證的脈沖星已達到6顆。在《新聞聯播》等媒體報道和科學院提交的《要聞專報》中稱其標志著「FAST開啟了中國射電天文原創發現的新時代」。

很不幸,由于南老師的身體狀況,我們沒有收到答復。

但我們相信「天眼之父」對于天眼的前景有堅定的信心。

科學規劃

FAST項目于2007年得到發改委批復立項。2008年提交了項目任務書。2011年南仁東老師領銜在《國際現代物理刊物D》發表了項目綜述。在這些關鍵文檔中,規劃了5項關鍵科學目標:1)中性氫;2)脈沖星;3)分子譜線;4)甚長基線干涉;5)尋找地外文明。

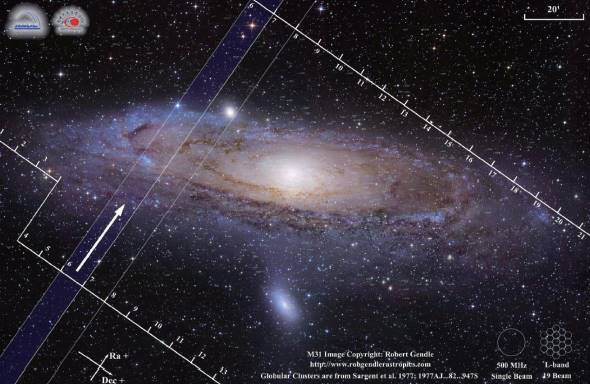

圖2 《FAST早期科學項目書》之項目4:「M31 脈沖星巡天」示意圖

在科技部的支持下,FAST科學團隊自2012年起連續組織了「973」計劃項目「射電波段的前沿天體物理課題及FAST早期科學研究」和國家重點研發計劃項目「基于FAST漂移掃描巡天的脈沖星、中性氫星系和銀河系結構研究」,聯合國內主要的天文研究機構,系統性地開展了預先研究和FAST早期科學研究,在脈沖星搜索、星際介質和分子譜線、實時宇宙學等方面開展了大量觀測,取得了一批重要成果。

2018年在調試工作取得重要進展的前提下,FAST科學團隊組織撰寫了《FAST早期科學計劃書》,將FAST核心科學目標細化成45個可執行項目。通過執行這些系列項目,我們實現了中國天文學者脈沖星發現零的突破,快速射電暴發現零的突破,星際磁場塞曼效應測量零的突破等等。更為重要的是,項目的執行培養了超過100名研究生、博士生和博士后,在這一天文的非主流方向積蓄了寶貴的青年人才。其中很多現活躍在FAST科學研究工作一線。

2020年1月,FAST通過國家驗收進入正式運行。同時,FAST科學委員會批準了5個優先重大項目:1)FAST漂移掃描多科學目標同時巡天(CRAFTS);2)快速射電暴的搜尋和多波段觀測;3)銀道面脈沖星巡天;4)M31中性氫成像與脈沖星搜尋;5)脈沖星測時。這些項目占據約50%的總觀測時長,系統覆蓋FAST核心科學目標及快速射電暴這樣的新興前沿領域。

突破

在2013年快速射電暴被確認并被命名以后,定位這一神秘的宇宙爆炸現象成為領域共識的突破方向。

2016年,在準備CRAFTS巡天的關鍵技術過程中,我們提出了用19波束接收機嘗試定位的方案。但是19波束接收機直到2018 年才開始安裝,而阿雷西博望遠鏡的發現在2017年就已經促成了快速射電暴定位這一本領域的里程碑。

2019年8月30號,FAST快速射電暴終端調試觀測捕捉到來自FRB121102的明亮脈沖。我們通過天文電報公布這一結果,促成了一系列的國際多波段設備跟進觀測,而FAST自己的連續監測成果最為豐碩。在其后一個半月的FRB121102活躍期內,僅觀測59.5小時就探測到1652次爆發,這一數量超過了快速射電暴領域至此發表的來自所有源的所有爆髮量的總和,推動快速射電暴爆發性質的研究進入高統計性的時代。

圖3 FAST觀測快速射電暴FRB121102。上圖中的FAST觀測到的真實脈沖發自星系‘印章’,如溪澗潺潺,穿越爆發率起伏而成的疊嶂,流進天眼。宇宙變換與仰望之目共成千里江山

分析這一爆發事件集合,揭示了:

1) 快速射電暴爆發率存在特征能量(4.8×1037erg),并具有雙峰結構;

2) 在為期47天的活躍期中,等效的爆發總能量為6.4×1046erg,占單一磁陀星總能量的約38%;

3) 1652次爆發之間的時間間隔呈現出有兩個峰值的正則對數分布,很可能對應了隨機過程。多種算法的時域分析也在1毫秒到1小時之間排除了周期/準周期性。

綜合起來,FAST觀測排除了這一快速射電暴來自孤立磁陀星的可能,揭示了其基礎物理性質。這一結果發表在2021年10月14日的《自然》雜志,也入選了2021年度「中國科學十大進展」。

承繼與前程

分子有豐富的微波輻射路徑,是星際介質中重要的冷卻劑,這和微波爐加熱食品的原理一樣。

星際介質分為原子和分子兩大類主要成分。新一代的太陽、地球甚至生命在星際分子云中誕生。星際介質由原子向分子轉化是宇宙物質循環中最為關鍵的一環,也是物質演化由物理機制主導轉向化學主導的標志。2003年,我們利用阿雷西博望遠鏡觀測到由分子氫碰撞制冷的低溫冷原子氫,其特征溫度僅為10K,代表了銀河系中最低的原子熱溫度。在銀河系普遍存在100K的原子氫氣形成的背景輻射下,近鄰分子云會在中性氫超精細結構譜線中造成自吸收。我們根據這種觀測特征命名這類與分子混合的冷原子氫為氫的窄線自吸收(HINSA)。

HINSA發表后成為研究星際分子云形成的化學時鐘。而其物理探測的潛力也馬上被意識到:通過HINSA塞曼效應測量恒星形成區的磁場。法拉第的線圈實驗奠定了場論的實驗基礎。由于人類尚不能發送線圈到幾百光年之外,磁場的遙測一直是難題。1902年就獲得諾貝爾物理學獎的塞曼效應至今依然是在星際尺度直接測量磁場強度的唯一方法。

2001年,在美國的綠岸天文台舉行了紀念中性氫發現50周年的學術研討會。有幸見到中性氫發現人歐文博士的同時,我也報告了尚未發表的HINSA探測結果。同時參會的還有伯克利大學海勒斯教授,他也是星際塞曼效應測量的專家。我們的討論產生了其后20年間在阿雷西博望遠鏡、綠岸望遠鏡、甚大天文陣列等大型射電天文設備進行HINSA塞曼效應測量的各種嘗試,無一成功。

2012年,海勒斯第一次到達FAST現場,深度體驗了彼時FAST建設工地的樂趣:臨時板房、室內無熱水、公共廁所、與狗狗一起排隊領飯等等。從此樂此不疲,每年都來,直到被疫情阻隔。在他的指導下,科學院資助的博士后學者慶道沖博士完成了FAST譜線偏振測量的校準。2021年,我們首次在金牛座分子云L1544測量到HINSA的塞曼效應。分析得到其對應了約4微高斯的磁場,約為地球磁場強度的10萬分之一。這樣微弱的磁場說明星際分子云團比經典理論更早地進入了磁超臨界狀態,將很快形成新一代恒星和行星。

我們也因此提出在傳統的雙極耗散機制之外,可能需要磁重聯、湍流等其他更有效的磁場耗散機制。這一結果2022年1月以封面文章的形式發表于《自然》雜志。雜志同期刊載了資深編輯和特邀獨立專家的評述。他們都強調這一工作所展示的新方法的重要性。

慶道沖博士及數個其他研究團隊正在針對不同的天區開展HINSA塞曼效應的測量。我們也在探討利用FAST優先重大項目CRAFTS系統獲得銀河系三維磁場強度分布的可行性。如果成功,將開辟一個新的領域,有可能幫助回答銀河系磁場起源這樣的基本卻至今無解的天體物理問題。

2020年12月1日,位于加勒比海波多黎各島的阿雷西博望遠鏡于當地時間清晨坍塌。這一美蘇冷戰的直接產物、傲視射電天文半個世紀的非主流巨型天線悲壯落幕。阿雷西博對于天文科學、大氣雷達、宇宙生命認知等領域的貢獻和影響,將繼續在教科書、學術領域、新設備等得到體現。

同時,堅韌、發現、非主流,中國天眼的時代剛剛開始。

圖4 阿雷西博望遠鏡(a)和天眼FAST(b)