閱讀此文前,誠邀您點點右上方的「關注」,既方便您進行討論與分享,還能及時閱讀最新內容,感謝您的支持。

數學天才陳景潤,將其所有時光全部獻給數學,助力新中國在國際上展現新風貌。

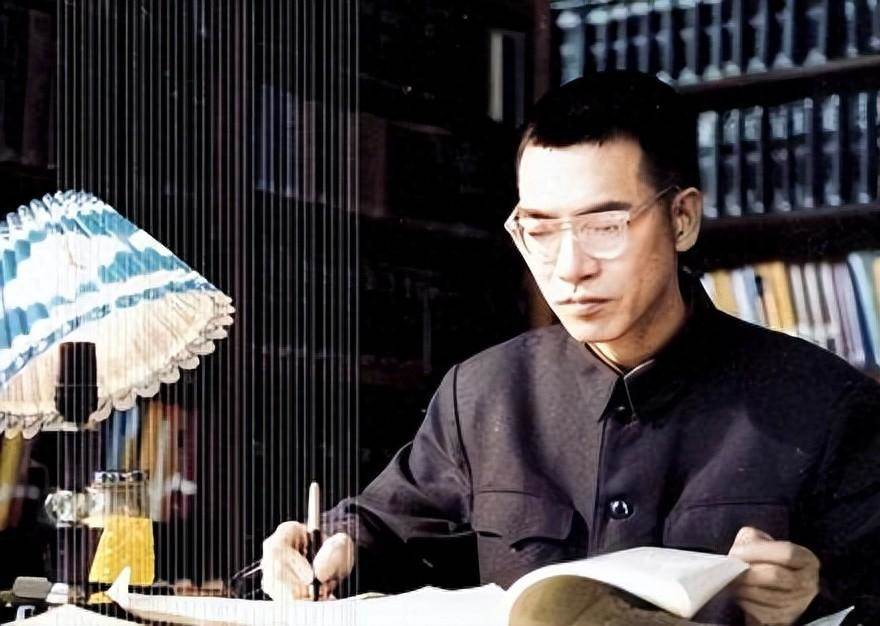

有的人,傾其一生,只為了一個目標,我國當代著名數學家陳景潤,被稱為「哥德巴赫猜想」第一人,他終其一生都在攀登他心目中的數學高峰。

直到生命的最后一刻,他的遺言都是,遺憾無法為新中國的數學事業做貢獻了。

在陳景潤的這一生里,除了數學,他少有的溫情也全部留給了自己的家人,在他去世后他的兒子陳由偉,也從父親的一腔愛國心中,找到了自己將要追尋的方向。

1953年的秋天,身為廈門大學大三學生的陳景潤,為了響應建設祖國的號召,提前畢業來到了北京四中,成為一名數學老師。

毫無疑問,陳景潤對數學是熱愛的,但是他自小就性格孤僻,對于數學的熱愛,相較于在課堂上教育學子,更傾向于獨自一人待在家中搞數學研究。

考慮到他的情況,學校也只是給他安排了一個批改作業的任務,不想他還是無法適應,加上身體羸弱時常住院,于是沒過多久他就離開了老師的崗位。

不過陳景潤注定是為數學而生,雖然他無法勝任老師這一職位,但是他在數學學術上的研究正逐步開始。

說來,禍福相依,雖然他正在北京的時候經常住院,不過也正是這段住院時光,給了他潛心搞研究的機會,讓他能有時間研究華羅庚的「堆壘素數論」。

他對于這個理論的獨特分析與構想,獲得了華羅庚的賞識與肯定。

1957年,靠著自身出色的數學能力,華羅庚破格將年僅24歲的陳景潤調入中國科學院數學所,還讓他加入了以「哥德巴赫猜想」為研究中心的數學討論班。

這年當他滿懷激動之情,踏入研究院的時候,他自己可能都不會想到,不久的將來,對于「哥德巴赫猜想」的最新進展,將會由他來推進。

他也就打破世界對新中國的陳舊印象,無數中國青年學子,也將在他的這一步鼓舞下,積極投身中國數學研究,讓數學在我國的多個領域大放光彩。

要知道「哥德巴赫猜想」,自從1742年被提出到現在,已經困擾了人類數百年之久。

之所以困擾是因為,它不光是涉及了大量的組合和數論問題,更要面臨所有可能的質數組合的不確定性和多變性。

不過正是由于「哥德巴赫猜想」,具有極高的難度和挑戰性,它也被譽為數學皇冠上的一顆明珠。

如果能攻克這一世界性難題,那將會極大推進數學研究的發展,甚至會加速人類的整個發展進程。

經過數代人的不懈努力,1962年,中國數學家王元、潘承洞證明了「1+4」;1965年,來自蘇聯與意大利的兩位數學家證明了「1+3」。

而這個猜想越往上越難,同時也需要大量的計算,可當時的我國科技落后,計算手段更落后,陳景潤只能靠自己的雙手了。

陳景潤想要在前人已經取得大量成果的情況下,取得突破,可謂是難上加難。

可是陳景潤不怕困難,他已經做好用自己一輩子的時間,去攻克這個難題的準備。

于是他在簡陋鍋爐房內開始了屬于自己的「長征」,經過八年艱辛付出,在沒有計算機等現代化設備輔助的情況下,于1966年成功證明「1+2」。

消息一出,國內外數學界震驚不已,不過有震驚就有質疑,為了打破國外存在的懷疑,他又經過幾年的潛心鉆研,于1973年完成了1+2的簡化版詳細證明。

後來「1+2」還被命名為「陳氏定理」。

數學天才陳景潤,不拘名譽,為數學奮斗終生,47歲娶29歲女軍醫。

1973年,當哥德巴赫猜想詳細版本出來以后,國外也徹底閉嘴了。

此時的陳景潤已經是榮譽加身,成為全國上下的家喻戶曉的知名人物。

按理說他本可以憑借自身的名氣,過上優越的生活,但是出于對數學的熱愛,他依舊選擇了平淡,繼續在自己認定的數學之路上披荊斬棘。

常年忙碌的工作和研究,讓陳景潤始終無暇顧及自己的終身大事,雖然身邊也有很多人為他說媒,卻被陳景潤一一拒絕了。

他始終覺得人生就像搞數學研究一樣,不可以勉強,時間到了愛情自然也會到。

于是接下來,他更加投入到自己的數學研究工作中,然而過度的勞累,讓他的身體在1977年嚴重超負,病倒被緊急送往解放軍309醫院住院接受治療。

不過這次生病,讓這個常年沉浸在數學世界,只知道埋頭苦干的工作狂找到了屬于自己的幸福。

在住院期間,陳景潤遇到了一位名叫由昆的女醫生,是專門來解放軍309醫院進修的,兩人見面初始,感情經歷一片空白的陳景潤不由得眼前一亮。

在經過一段時間的相處之后,陳景潤終鼓足勇氣表達了自己的心意。

看著眼前這個老實的男人,由昆也十分欣賞他的坦誠和對于學術的那股子鉆研勁,欣然接受了陳景潤的表白,兩人順理成章在一起了。

1980年,兩人完婚并且在第二年迎來了愛情的結晶,夫妻倆給兒子取名叫陳由偉。

雖然在搞數學研究時,陳景潤始終給人一種,呆滯不見人情的感覺,但是在對待家庭上,他卻也毫無保留地顯露出了自己的柔情和責任。

對待妻子,陳景潤溫柔備至,遇到下雨天,即便自己再忙,也會囑咐身邊的人給妻子送傘,還會抽空去市場上排隊購買妻子愛吃的食物。

在兩人婚后的16年里,陳景潤與妻子一直相敬如賓,恩愛有加,兩個人從來沒有紅過臉,更加沒有吵過架。

對待自己兒子,他耐心寬容,每天都會抽出一些時間來陪伴兒子,和他一起做游戲。

雖然調皮的兒子經常將玩具拆摔得稀巴爛,他也不生氣,他認為這是孩子的天性,孩子需要在玩耍中獲得成長。

并且他會耐心地和兒子講解玩具內部的構造,和兒子做朋友,兩個人一起將玩具給拼起來,鍛煉他的思維性,他始終覺得寓教于樂是對孩子成長最好的引導。

當兒子將自己一天的所見所聞分享給他時,他也會耐心傾聽兒子的想法,并給出自己的建議。

從來不會將自己的意志強加到兒子身上,反而是尊重兒子的選擇,用興趣來引導孩子的發展。

這種亦父亦友的相處模式,讓陳景潤和兒子建立起了深厚的感情。

然而不幸的是,1996年,數學巨匠陳景潤走完了他平淡而又光輝的一生,享年63歲。

這一年他的小家失去了丈夫、父親,國家失去了一個數學棟梁之才。

2022年,廈門大學為600余名學子開展了一堂別開生面的思政課,主題就是陳景潤。

這堂課講述了數學巨匠陳景潤,為了一生摯愛的事業,為之奮斗終生的故事。

在這堂課上,除了大家耳熟能詳的陳景潤與數學的故事,廈門學子,還從授課者的口中了解到,可以把生命獻給數學的陳景潤,也有自己的準則,底線,那就是他熱愛的祖國。

1979年,陳景潤前往美國普林斯頓高等研究院,進行學術交流,交流期間美國對他許以高薪以及無數物質誘惑,希望他留在美國,為美國數學效力,對此陳景潤毫不猶豫地拒絕了。

并且在交流期間,他還把自己的一切學術論文,全部寄回國內,在國內的刊物上進行發表。

除此之外,陳景潤曾兩次拒絕在世界數學大會上作主題發言。

他對數學的愛是無疑的,發言對他來說也是輕而易舉,但是此時的世界數學大會,台灣省占據著數學聯合會的席位。

他為了捍衛一個中國原則,謝絕了對方的邀請,并言世界只有一個中國,台灣始終是中國的一部分,這是不可更改的歷史事實。

在授課者的娓娓道來中,廈門學子知道了陳景潤不但癡迷于數學,對于自己的祖國同樣更是愛得深沉。

面對金錢和名譽的誘惑,陳景潤沒有絲毫動搖,他依舊選擇回到這片生他養他的土地,用所學到的知識去建設這個讓他愛了一輩子的國度。

而講課的人也十分特殊,他就是陳景潤唯一的兒子陳由偉。

在陳由偉的講述中,還提到當初自己的父親,十分希望自己能繼承他的衣缽,繼續走數學研究這條路。

可是當時的自己并不明白父親的良苦用心,只想著按照自己的興趣來選擇未來的道路。

但是父親去世后,長大的他得知了父親的過往,尤其是從母親哪里知道父親的遺言,一是遺憾無法再給國家效力,無法再為中國證「1+1」了,二是遺憾自己無法再陪伴孩子成長。

陳由偉這才真正理解了,父親為什麼要他走數學這條路,他也明白了父親對于自己的愛。

雖然希望他搞數學,但是在得知他沒有興趣后,并沒有逼迫他,尊重他的意愿讓他追尋自己選擇的商學。

父親對國家的愛,他感觸眾多,父親對他的愛,讓他永存心底。

于是之后陳由偉在完成了自己的商學夢想后,轉入了數學系,在他畢業那天,他激動地表示,自己終于有臉面去父親的墳前掃墓了。

如今的陳由偉已經是,中國致公黨第十六屆中央委員會科技委員會委員,也在從事著數學以及周邊學科的研究。

縱觀陳景潤先生一生,他獲得成就無數,卻不圖名不圖利,只圖為國家發展貢獻自己的一份力,他用自己的嘔心瀝血的研究成果,推動了中國在數學領域的地位。

版權所有,禁止轉載。 違者必究法律責任。