清朝乾隆朝,國泰民安,劃時代的盛世。而維持這似錦繁華盛景的,正是一批為國忠心耿耿的官員。他們勤勉廉潔,辦事公道,深得百姓敬仰與愛戴。劉墉便是這其中最杰出的代表,百姓親切地稱他為「劉羅鍋」。

在乾隆面前,劉墉憑借自己的才智,化解了一次又一次險峻的危機。當皇上刁難耍心眼,劉墉總能沉著應對,讓乾隆刮目相看。劉墉的機智和臨危不亂,成為千古佳話,流傳至今。

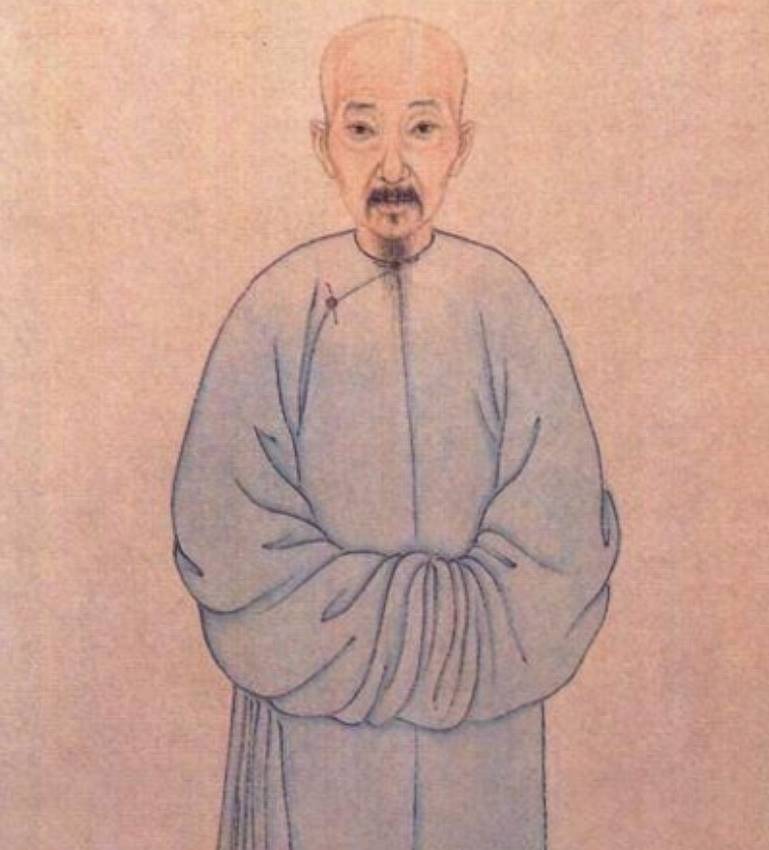

劉墉,字季平,清朝中葉的名臣。他出生于一個官宦世家,父親劉統勛曾任「五閣八大臣」之一的工部尚書。在父親的栽培和關系的幫助下,劉墉很順利地成為了當時江蘇省的二把手,掌管著這富庶之地的政務大權。

作為一個「閨秀」,劉墉并沒有沉湎于紙醉金迷中,反而勤勉用心地處理政事,辦案從不避重就輕,嚴懲貪官污吏,因此深受百姓敬重。尤其是處理「一柱樓慘案」時,秉公執法,令人刮目相看。這樁案件牽扯面廣,涉及人數眾多,劉墉查出內情,平反冤屈,終使這起錯綜復雜的案子水落石出,真相大白。

這件事為他贏得了「劉羅鍋」的美名,也讓皇上開始注意到了這個才華出眾的。乾隆帝邀他進京任吏部侍郎,劉墉遂開始在朝堂上謀劃事業。劉墉對乾隆的賞識感激不盡,他明白這是上天給自己的一次機會。一個大儒在朝為官,正是讀書人的理想。劉墉要好好把握,以實際行動來回報皇上的知遇之恩。

劉墉深諳做人處世之道,他明白,要在這個金碧輝煌的紫禁城內立足,就必須時刻警醒自己小心言行,不能有任何失言失態,才能在這潛藏著無數危機的帝王腳下求得一席之地。

乾隆帝博古通今,既是個詩人,也是個學者,喜歡和大臣們討論學問,考其才學。他經常會提出一些古怪的問題,來試探大臣的才智。能巧妙應對的,就可得乾隆欣賞;若是答非所問,則要受到責難。在乾隆面前,腦袋就像是掛在腰帶上的,稍有不慎就會滾落。所以大臣們都如履薄冰,生怕觸怒了這位學究成性的君王。

劉墉深知皇帝的脾性,更明白自己現在還只是個新人,不能有任何托大。他時刻保持謙卑低調,小心思考每一句應對的言辭。只要稍不留神,就可能掉進乾隆精心設下的語言陷阱,那樣就再無翻身之際。

所以劉墉時時刻刻提醒自己,一定要彎道超車,才能在這場充滿未知數的博弈中保全性命,謀得前程。

一天,乾隆又來了興致,想考一考這位新晉的紅人劉墉。他笑吟吟地問道:「朕聽說劉愛卿您才思敏捷,學問淵博,不知可有所聞,大清一年生多少人,死多少人?」

「多少人」,這個問題似是而非,卻又異常詭譎。要真去統計生死人數,在舊時沒有完善的戶籍系統的情況下簡直難上加難,根本無從下手。劉墉也明白,這不是一個普通的提問,而是皇上故意刁難之舉。

若是胡編亂造,被皇上識破,那就成了欺君大罪;要是回答不上來,也會被乾隆看扁,認為劉墉不過是虛有其表。這對劉墉來說,無疑是一次巨大的考驗。

眾臣都在暗暗觀望,等待劉墉出糗受辱的一幕。誰知,劉墉不慌不忙,淡定從容地回答道:「回稟陛下,臣估算之下,我大清一年之內死十二人,生一人。」

一時間,在場的人都倒吸一口涼氣。生一人?死十二人?這簡直荒唐可笑!難道劉墉腦袋進了水?乾隆也大感訝異,他勃然大怒,斥責劉墉胡說八道。

劉墉卻似早有準備,穩穩當當地解釋道:「陛下息怒,臣所說的‘生一人’,是指‘生肖屬相’相同的人。如今年是馬年,則新生的孩子都是屬馬者,合而為一人;而‘死十二人’,也是這樣的道理,不管去世多少,也只能是十二種屬相,故稱作十二人。」

聽他如此巧妙地化解了這個極難的問題,在場的眾臣都露出了驚嘆和欽佩的表情。乾隆也聽得入了迷,連連點頭稱贊,劉愛卿果然神機妙算,出人意料啊!

劉墉暗自松了一口氣,終于化險為夷。他多日來對皇上試探問題一直提心吊膽,生怕哪天一個不慎,就要命喪黃泉。今日終于安然度過此劫,也算是上天眷顧。劉墉感激涕零,暗自告誡自己,絕不能驕傲自滿,還要時刻保持謹小慎微之心,方可立足朝堂,為民請命。

看來一時半會也難為難到劉墉,乾隆又靈機一動,提出了第二個問題:「劉愛卿可知京城一日進出多少人?」

劉墉想了想,坦然說道:「回稟陛下,每日進出京城的,無非就是‘男人’和‘女人’兩類人,除此之外不會再有第三種人了。所以每日進出京城的人數,依臣看來就是兩人。」

「兩人」這個回答再一次讓在場的人啞然,又是一種匪夷所思的話語游戲。

但細想之下,劉墉所言竟也在理。無論多少人來來往往,不都只分男女嗎?劉墉這種回答,可謂是妙語出新意,讓人嘆為觀止。

乾隆這回可沒生氣,反而哈哈大笑,稱贊劉墉有如明鏡高懸,洞察無方。劉墉這種機智聰敏、臨危不懼的精神,讓他刮目相看。

劉墉長長出了一口氣,終于渡過了這場語言艱難行。他微微一笑,暗自慶幸還有讀書人的機智,才能在皇權面前保全自我。要不是多年積累的學識,只怕早已在這場語言游戲中輸得片甲不留。還好老天可憐,讓自己憑借學識化險為夷,不負皇上知遇之恩。

至此,劉墉妙對君王刁難,化險為夷,全身而退。他的智慧和膽識,讓在場的每一個人刮目相看、大開眼界。

劉墉在這場王與臣的「比武」中,憑借自己的聰明才智取勝,可以說是千古佳話,流芳百世。

劉墉的機智善辯,成為帝王臣子間難得的佳話傳奇,在朝野內外傳為美談。百姓們無不對劉墉刮目相看、稱贊不已,甚至戲稱劉墉「胸中備百科全書」。老天眷顧劉墉,讓他在危難時刻機智應對,脫困于水火,實在可喜可賀。

劉墉的妙語妙詞,也成為后人學習的楷模。無論遭遇何種強橫欺壓,都需要機智聰明化險為夷,才可自保于亂世。劉墉的聰明才智,啟迪著后世無數讀書人,謀求自保。他的精神永遠值得學習和傳頌。

劉墉巧對乾隆的故事,成為了一段精彩絕倫的歷史傳奇,展現出人的智慧無窮。智者見智,在帝王面前,劉墉不卑不亢,胸有成竹,以智慧化解險境,讓君王也不禁對他刮目相看。

這樣的人物典型充滿正能量。在當今社會,我們也需要像劉墉那樣明哲保身、冷靜智慧、機智應對,化險為夷,才能在復雜多變的社會中立足,實現自我價值。